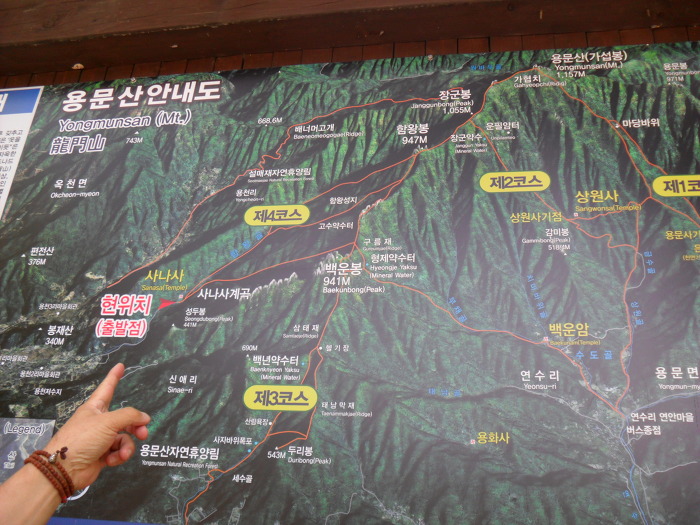

2016-0606.세종로라이온스클럽 6월 정기산행(양평 용문산계곡)

*언문(諺文)으로 외국어 공부

언문(諺文)으로 외국어 공부

@사시(巳時)에 주상[영조]이 자정전(資政殿)에 나아갔다.

漢學文臣의 전강(殿講)에 친림하는 데 신하들이 입시한 자리이다.

-중략-

주상: 漢語는 쉬운가?이병(李棅): 신은 직접 대화를 해본 적이 없습니다만, 대개는 꽤 쉽다고합니다.

주상: 저 나라에서 공식 의례의 진행은 청나라 말로 하는가?

이병: 大殿 안에서는 모두 청나라 말을 씁니다.

김재로(金在魯): 대전에서 대화할 때는 모두 청나라 말을 쓰기 때문에 조정 벼슬아치들이 모두 청나라 말을 배운다고 합니다.

이병: 우리나라 譯官중에는 청나라 글자를 알고 적을 줄 아는 자가 한 사람 있습니다.

주상: 역관이 적을 줄도 안단 말인가?

김재로: 왜(倭)나 청나라 말 교재에 우리나라 글자로 발음을 달아놓았기 때문에 알기 어렵지 않습니다.

주상: 저 나라 사람이 우리나라 언문을 베껴 적고는 배워서 읽는다고 하던데, 그런가?

이병: 우리나라 사람이 언문으로 관소(館所) 벽에 써놓은 것이 더러 있었는데,

청나라 통역관 유만권(劉萬卷)이 매우 영특하기 때문에 이것을 보고 알게 되었던 듯합니다.

주상: 어찌하여 책 이름을 ‘노걸대’라고 하였는가?

김재로: 노걸대는 사람 이름이라고 합니다

@영조 17년(1741)

처음 실시한 한학 문신의 전강을 지켜보던 중에 영조가 신하들과 주고받은 대화의 일부이다.

이병(李棅)은 영조 12년 10월부터 이듬해 4월까지 진하 겸 사은사(進賀兼謝恩使)로 중국에 다녀왔던 신하이고,

김재로는 영의정이다.

조선의 언문과 관련된 내용이라 한글날을 앞두고 소개해 본다.

한학 문신은 漢語, 지금의 중국어 학습을 권장하기 위해 선발한 문신이다.

29세이하 중에서 뽑아 49세까지 매년 두 차례 정기 평가를 받고 왕이 친림하는 전강 시험도 치르도록 하였으며,

역과(譯科) 교재인 노걸대(老乞大)나 박통사(朴通事) 등으로 공부하였다

이 두 책은 고려 말에 편찬된 것으로 추정되는데, 훈민정음이 반포된 이후 조선 중종 때 ‘기역’ ‘니은’ 등

언문 자음과 모음 이름을 붙인 역관(譯官) 최세진(崔世珍)이 언문으로 발음을 표기하고 해석을 붙여 새로 편찬하였다.

중국어를 쉽게 배울 수 있는 길을 연 것이다.

특히 사람 이름이라는 설도 있고 노형(老兄) 같이 성명을 모르는 중국인을 부르는 호칭이라는 설도 있는 노걸대는

조선 사람이 중국을 여행하면서 만나게 되는 상황에 따라 중국인과 대화하는 형식으로구성되어

여행객에게 필수적인 표현들이 수록되어 있다.

그래서 역관들에 의해 숙종 6년에 청어(淸語) 즉 여진어로,

영조 17년에 몽어(蒙語)로,

미상 연도에 왜어(倭語)로도 번역되면서 언문으로 해당 언어의 발음과 해석을 붙인 교재로 편찬되었다.

이 외에 왜어 교재로 첩해신어(捷解新語),

청어 교재로 소아론(小兒論), 팔세아(八歲兒) 등이 있었는데,

여기에도 모두 언문으로 발음과 해석이 붙어 있다.

제목이 재미있는 소아론은 세 살배기 아이와 어른의,

팔세아는 여덟 살 소년과 漢나라 황제의 대화 형식으로 정리한 교재이다.

이렇게 외국어 학습에 훌륭한 가교 역할을 맡은 언문은 배우기도 쉬워서

중국에서 오가는 통역관들까지도 쉽게 접근할 수 있었다.

그런데 당시 우리 조정 신하들 대부분은 언문을 도외시하고,

외국어는 中人인 역관이나 배우는 것으로 여기고 관심을 두지 않았다.

@이런 배경에서 특히 한어에 초점을 두고 권장 정책을 쓰게 된 영조는 이날 이렇게 명하였다.

“명관(名官)들이 경서 읽기도 싫어하는데 한어 공부를 하려고 하겠는가.

다만 나라에 불행이 닥쳤을 때 역관들이 모두 달아나 저 나라 통역관에게

통역을 맡기게 된다면 어찌하겠는가.

한어를 모르기 때문에 평소 사신으로 갈 때도 역관들이 속이지나 않을까

의심하니 어찌 작은 일이겠는가. 앞으로는 가문(家門)을 따지지 말고,

이 평가에서 순통(純通)을 받은 사람을 한학 교수(漢學敎授)로 임명하라.”

@청나라로 가는 사신은 그야말로 명관으로 선발하는데,

대부분은 한어 즉 중국어를 몰라 중대 상황에서의 적절한 대처나

역관과의 신뢰 관계 형성을 기대하기 어려운 실정이었다.

게다가 사역원에서 한어를 가르치는 한학 교수 네 자리 중에

둘은 문신 중에서 임명하는데 한어 실력은 보지 않고

이조(吏曹) 낭청만 거치고 나면 으레 제수하는 자리가 되다시피 하여

역관의 교육에도 문제를 안고 있었던 것이다

영조의 이런 취지와 통하는 정책을 편 왕이 있었으니, 바로 언문을 창제한 세종대왕이다.

주변국과의 외교를 중시하던 세종은 재위 24년(1442) 2월 14일,

사역원 안에서는 관원이나 역관, 생도를 막론하고 모두 우리말을 쓰지 말고

중국어로만 말하여 회화 능력을 높이도록 하였다.

그러니 이듬해 반포된 언문이 외국어 학습에도 기여하게 된 것이다.

주변국과의 외교에 주체적으로 대응할 수 있는 명관을 키우는 데 있어

‘우리말을 적는 글자’ 언문은 더없이 소중한 길잡이였다.

이를 활용하도록 한 한학 문신 제도는 이후 고종 31년(1894)까지 지속되었다.

다만 영조가 인식의 틀을 깨고 당시 더 필요로 하였던 청학 문신,

왜학 문신 제도까지 시행하였다면 훗날 조선의 역사도 조금은 달라지지 않았을까 싶다.

늘빛사랑 조흥식

010-3044-8143

0204mpcho@hanmail.net

매일밤 돼지꿈을 꿔라

'세종로라이온스클럽(354-C지구)' 카테고리의 다른 글

| 2016-0702.세종로라이온스클럽 7월 정기산행 (0) | 2023.04.27 |

|---|---|

| 2016-0617.세종로라이온스클럽 회장 이취임식 (0) | 2023.04.24 |

| 2016-0520.세종로라이온스클럽 월례회 (0) | 2023.04.21 |

| 2016-0425.세종로라이온스클럽 중국 태항산 트레킹 (0) | 2023.04.19 |

| 2016-0410.세종로라이온스클럽 제36차 월례회 (1) | 2023.04.19 |